2024年双十一:总投放金额突破7800万,综合ROI掉到4, 部分客户已处于亏损状态;

2025年双十一:综合ROI下探至3.2左右,大部分中小企业都处于血亏状态。

在如今,明明货盘更丰富了,行业人才更专业了,工具更智能了,为什么亏损的企业更多了?

更残酷的现实是,这不是个例,近80%的中小商家处于亏损状态,然而在复盘后:很多商家以为问题出在”执行层面”——选品不对、主播不行、素材不专业……

但真相是:你根本没意识到,平台的游戏规则已经彻底变了。

接下来,我将从平台规则的底层变化、两个时代的本质差异,到可落地的三板斧破局策略,逐一拆给你看。

如果你不想明年继续亏钱,一定要认真读完这篇文章。

01

你为什么会亏钱?

不是能力问题,是规则变了

数据和直觉都在告诉我们一个事实:蛋糕没变大,但分蛋糕的人多了。当供给速度远大于用户购买力增长时,竞争自然走向同质化与价格战。

我们还以酒类客户为例:2025年Q3相较于2023年,平均客单价下降了近一半,而平均获客成本上涨了1.5-2倍左右。

这意味着什么?

2023年,你投1万块,能赚回5万,净利润约1.5万;

2025年,你投1万块,只能赚回3.5万,净利润约1千。

这就是价格战+流量成本上涨的双重绞杀。

二、从冲动回归理性的消费者

再看用户端,冲动购买的红利正在消退。如今的用户搜价格、比评论、看测评,他们不会因为一场氛围式直播就立刻下单。

而平台也正在变成一个“比较与验证工具”:商品信息透明、评价体系完善,用户变得更挑剔、更理性。

这对中小商家提出了更高的要求:不是喊得更响就能卖得更多,而是要提供更能说服用户的证据链(真实场景、用户口碑、使用结果)。

且平台的每一次政策变动,都在坚定不移的加速这个进程:

2022年6月底,抖音商城一级入口全量上线,降低了受众的冲动性消费行为,我们服务的头部3C、食品及酒类客户,直播间转化率明显下降。

2024年抖音电商将 “价格力”设定为优先级最高的任务,同年上线了 “爆款竞价” 功能,还陆续上线参考价预热和优价推手等工具。我不少白牌客户的直播间转化率从原本平均5%,直接掉到了2.2%左右。

然而,比商家过剩和用户不再冲动,更致命的是:平台规则已经彻底变了。而你还在用“草莽时代”的打法,打“职业时代”的仗。

下一章,我把这个转变给你讲清楚。

02

中小企业的新地图——两个时代的交替

当时他别说专业团队了,就连个补光灯也没有,每天攥着手机去果园,只拍果树挂果、摘苹果时沾着的泥,甚至是傍晚收工,自己坐在田埂上啃苹果的样子。

你觉得这些内容糙到拿不出手?背后藏着当时平台最核心的流量逻辑 —— 那会儿抖音还在 “撒网式” 去中心化分发,根本不管你有没有粉丝、设备专不专业。

土货哥发第一条果园视频时,系统先把它扔进200-300人的初始流量池,结果用户看完都留下了类似的评论:“这苹果看着就甜”、“大叔真实在”。完播率、互动率都超过了平均线,系统立马把视频推给了下一层流量池,就这么靠 “自然发酵”,他半年涨了 45 万粉,单月直播GMV能冲到七八十万。

而成本?几乎为零!

正是这种机制,让无数“素人创作者”迅速崛起,也造就了短视频行业的黄金年代。

第二阶段:2023 至今 · 平台流量向中心化下,职业玩家的“效率为王”时代

2024年,我刚开始创业,接了个云南果商项目,自然想起了“土货哥”,没想到他正愁得不行:

同样的果园、同样的内容,团队、设备、评分都升级了,但:

- 账号曝光量掉了将近80%;

- 直播GMV从几十万掉到几千。

问题显然不是他变弱了,而是平台规则彻底变了——平台不再“给每个好内容机会”,而是更倾向给 “能赚钱的内容” 机会。

职业时代下,平台的目标彻底变了:

从“填充内容”,转向“放大能创造商业价值的内容”。

换句话说,平台变成了精明的投资人——

它拥有有限的流量资本,要投到能带来更高回报的“项目”上。也就是说,抖音电商平台早期的跑马圈地目标已经基本实现,接下来就是要追求更高的利益目标了。

而此时平台流量分配开始更精准:不仅看完播、点赞,还要看点击、加购、转化与复购。新账号的“新手红利”大幅缩水,有数据证明的账号成为平台优先扶持对象。

早期算法以“完播率、互动率”为核心,如今又叠加了商业转化率(ROI、GMV)贡献度、千川投放表现为主要指标。

由此平台的商业化生态开始产生结构性变化:

2021年后,抖音电商正式启动“商城+内容+投放”的三位一体模型,而平台商业化生态的结构性变化,带来最直观的影响也开始显现——流量不再“平均”分配。

而2025年11月6号,巨量千川发了个最新公告,宣布今年底将完成全域推广工具的全量切换,也从侧面证明,平台即将完成流量的向中心化的转变。

今天的抖音,早已不是“内容决定一切”的时代了,而是在有“好内容”的基础上,还要有“好产品”才行。

下面我再用三个比喻,帮大家抽丝剥茧,理解流量的去中心化和向中心化:

一、平台变成了投资人

首先要理解下面的逻辑,我们必须要先换位思考。假如你是资方,面对成千上万个项目你会怎么投?

其实对于平台来讲是一样的道理。平台其实就是 “投资人”—— 它手里的流量是 “钱”,只投给“现在就能赚钱” 的商家。你只有“未来也许会很好”的故事,没留存、没转化,就像业绩不达标的项目,平台自然不会给你更多投资。

二、流量变成了期权

投放本质上是让你“付钱买到一个证明机会”。你花钱买到的曝光是一种期权:如果这批曝光能转化,平台会判断你的内容有效并继续奖励;如果转化不足,你的付费只是买了一个失败样本,平台不会再推你。这就是为什么盲目砸钱,基本就是打水漂。

三、内容变成了“成交简历”

在草莽时代,内容是“我能吸引人”的演出;

在职业时代,内容是“我能成交”的简历。

标题和开头是“面试中的自我介绍”,完播和互动是“工作经历”;转化是“项目成果”。没有好的成交记录,就没有下一次面试机会。你拍100条总播放量10万的视频,不如1条转化100单的视频管用。

这就是商业化生态的马太效应——强者恒强。

但这不意味着中小商家没机会。

恰恰相反,只要你理解了新规则,利用“船小好调头”的优势,反而能更快地找到破局点。

下一章,我直接给你三把可操作的破局利器。

03

破局三板斧——回归商业的三个本质

- 诊断

你有没有发现,同⾏把价格压到9.9,你跟到7.9;

他降到5.9,你咬⽛降到4.9⸺最后⼤家都没赚到钱,用户也没觉得占了多⼤便宜。

没有差异化的产品会把“价格”当作唯一沟通方式,而低价是一把钝刀——

把市场上的商家都砍一遍,最后只剩“更低的利润率”与“更高的获客成本”,这堆白骨。

- 解药

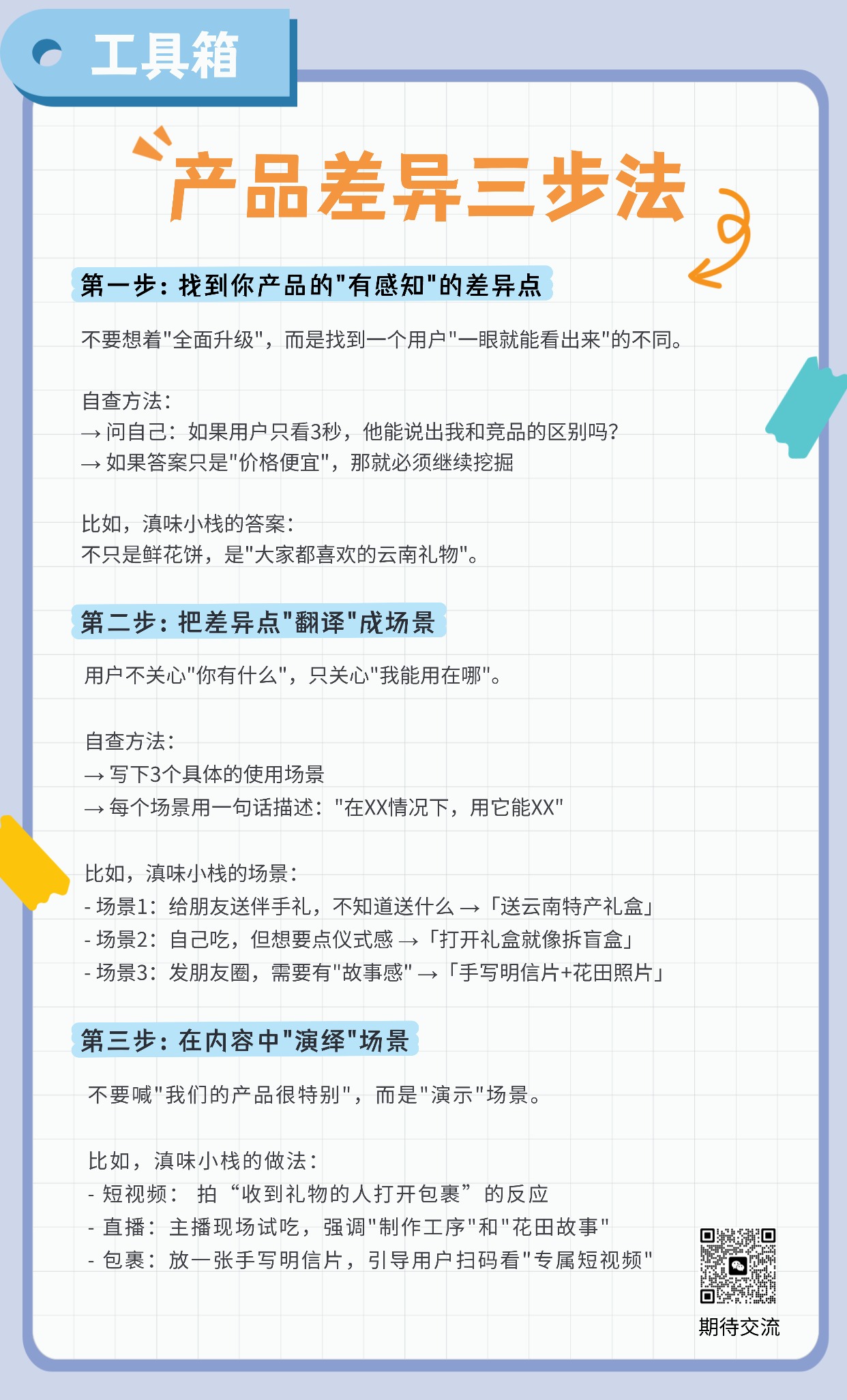

真正的解药不是价格战,⽽是“创造独特价值”,即产品的“差异化价值卖点”。

价值是从用户的本质需求上体现出来的:

- 物质需求:功能更好、包装更实用、使用场景更清晰;

- 精神需求:体验更好、服务更贴心、情绪价值更强。

产品差异化卖点的本质:不是“不同”,⽽是“被记住”。

说得绝对一点,产品差异化=消费者能⽴刻感知到的、可验证的购买理由。

- 案例

这是我深度陪跑的真实案例:

滇味⼩栈⸺从卖鲜花饼到卖云南⽣活⽅式

背景:⼀家云南特产店,原来主售鲜花饼,市场被⼤量低价竞品淹没,竞价压⼒⼤、利润低。

问题:云南鲜花饼店,陷入价格战,ROI 从3.5瞬间跌到1.8。

解法:

- 产品重定义(找到一个”有感知”的差异点):把单品打包成“礼盒 + ⽂化⼩册⼦ + ⼿写明信⽚”的礼品套装,强调⼿作⼯艺 与产地故事。 (不做全面升级,制作用户一眼就能看出来的不同点)

- 内容重建(场景的差异化):短视频不再做产品特写,⽽讲“花⽥的季节”、“制作⼯序”、“收到礼物的⼈开箱的反应” (用户的差异化使用场景,就是产品价值化的精准表达)。

- 体验放⼤:直播强调“试吃与制作过程”,并提供⼆次触达(包裹内的⼩卡⽚⼆维码跳到专属短视频)。

结果:3个月测试期,客单价从9.9提升到39.9,同时复购率升至40%、直播间 GPM(千次观看成交额)从80提至升到450。最重要的是,价格不再是唯⼀议价点,品牌开始拥有溢价能⼒。

- 诊断

你花大力气打爆了一款产品,结果一周后全网跟卖,价格战开打。

你被迫降价、提出价,ROI 越来越低。

可悲的是,很多商家会把问题归结到”千川账户”:

人群偏了、模型废了…

但问题不在投放操作,而在内容。

每一场流量竞争,平台都在考核你的内容影响力。

ECPM = CTR × CVR × 出价 × 1000——这个看似冰冷的公式,准确地揭示了内容价值的真实逻辑:

CTR(点击率)取决于内容是否能“吸引停留”;

CVR(转化率)取决于内容是否能“打动下单”;

说白了,千川只是放大镜——它照出了你内容的真实价值。

当内容无法激起用户的兴趣、信任与购买欲,再精准的投放,再低的价格,也只是各位老板给自己的烟花晚会。

- 解药

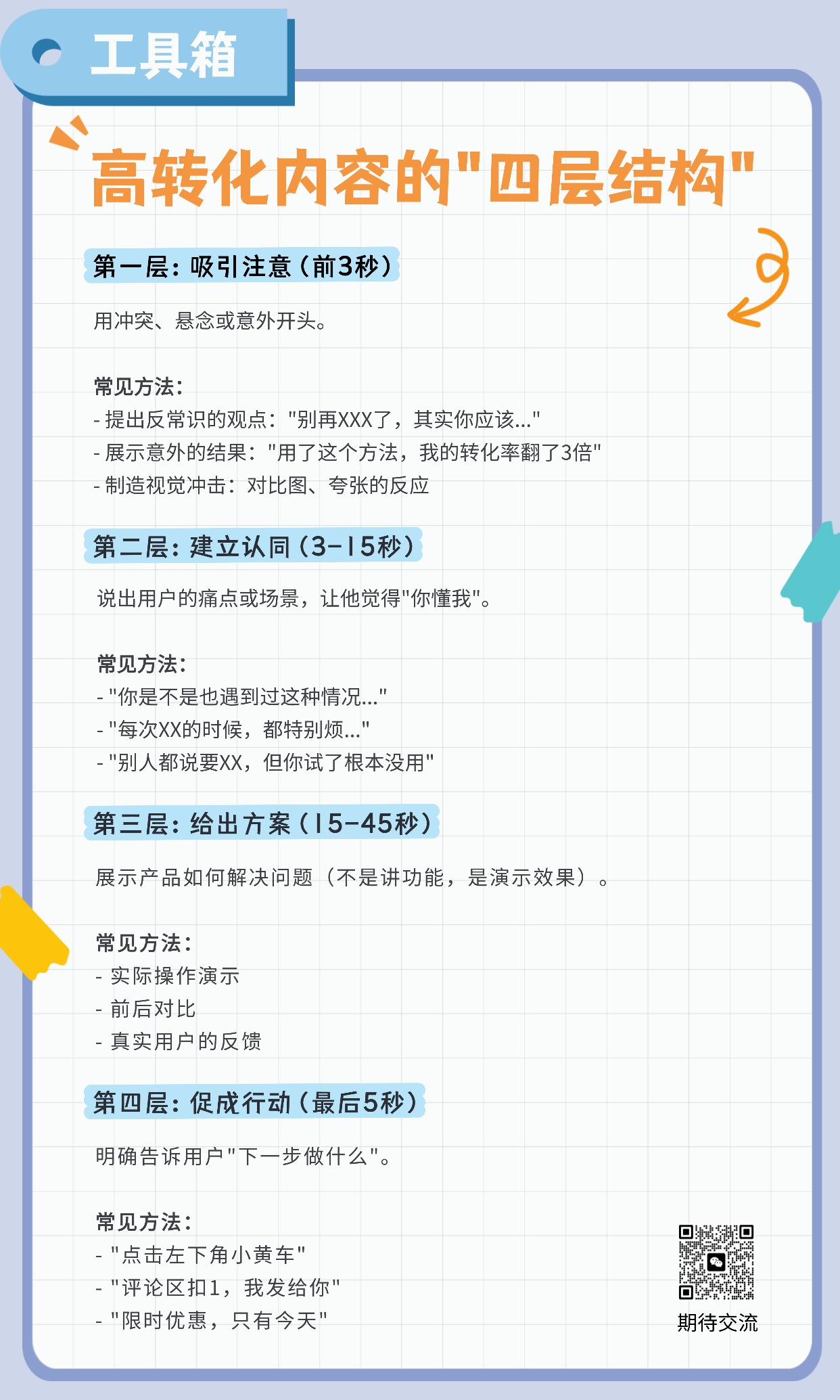

真正的解药,不是降价,而是“内容的差异化表达”。

而在抖音的直播和短视频场景中,最有效的表达方式是“情绪化内容”。

用户的购买决策从来不是理性的逻辑计算,而是被“情绪共振”点燃的过程。

当你的内容,让用户产生“这正是我想要”、“这说的就是我”的瞬间感知,转化就已经发生了。

真正高转化的内容不是喊出来的卖点,而是通过场景塑造、人物代入、情绪释放,让用户感到被理解、被认同、被打动。

过去对于中小团队来说,想做到内容差异化,面临着缺乏专业团队和设备支持的现实困难。

而现在,我们看到一个很明显的趋势:直播间正在变得高度集成化。

市面上比较领先的“直播一体机”,能把复杂的导播台、高清摄像和智能推流系统,都集成在了一块屏幕上。

这对中小团队意味着什么?

意味着“专业门槛”被大大降低了。 一个人,就可以完成过去3个人才能搞定的主播、助播、场控和导播的工作。

这才是核心:它把人力从“繁琐的执行”中解放出来,让你有精力真正回归到“内容”本身。

- 案例

周周穿搭记

我们把“穿搭”从商品展示,改为“为特定身材与场景提供解决方案”。

视频格式固定:问题陈述(15 秒)→ 解决演示(30 秒)→ 用户反应/对比(15 秒)。

效果:粉丝黏性高、直播无需逼单、客单价300+ ,转化率6%。

- 诊断

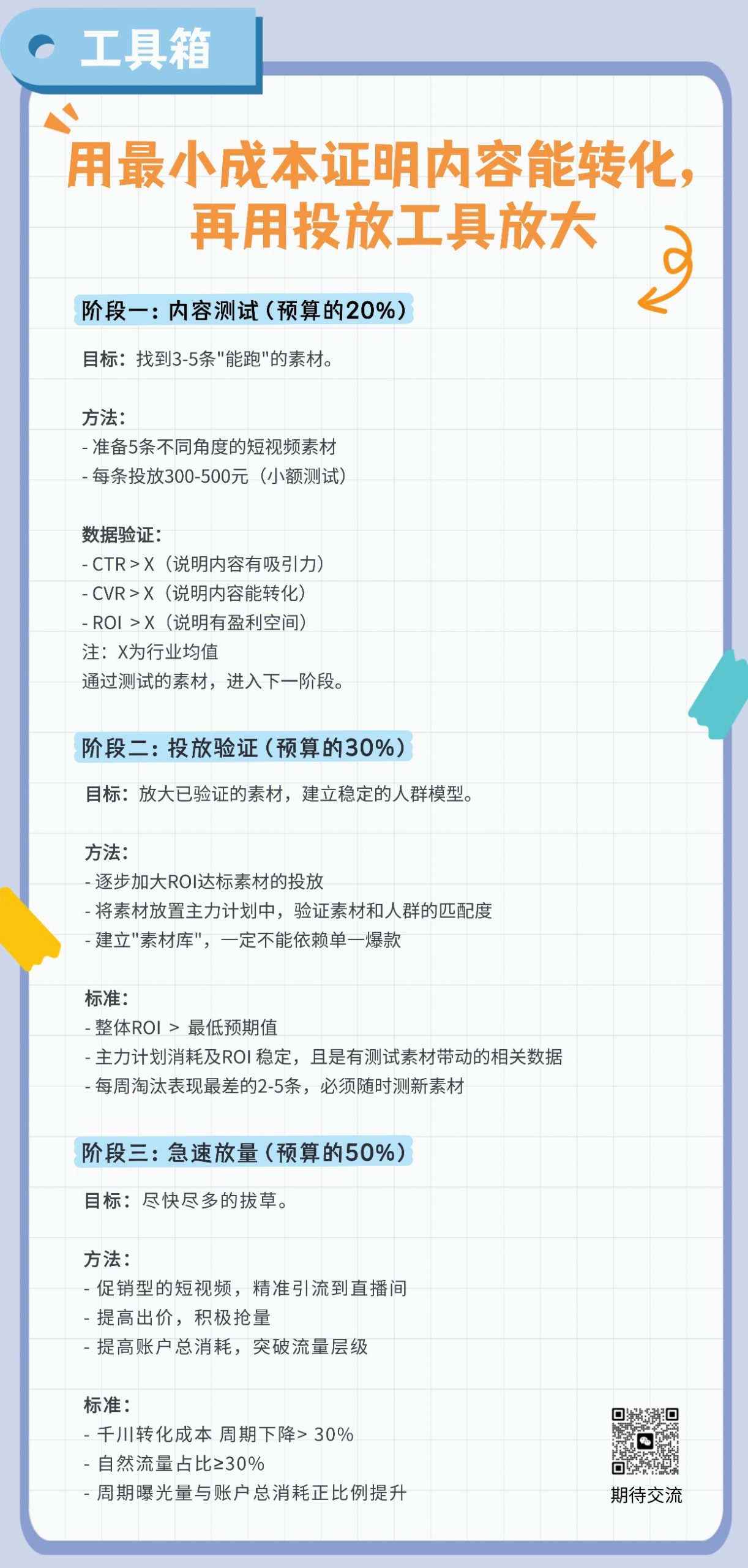

许多商家把平台当“神仙”,每天祈祷平台给流量,却从来没建立过可验证的数据模型。等平台“发现好内容”是侥幸心理,正确的做法是用最小成本去证明内容是否能转化,转化效率如何。

- 解药

建立“内容测试—投放验证—急速放量”的闭环。

先低成本验证内容有效性,再用千川等工具放大并做到成本可控,最后用雷霆之势快速收割。

- 案例:

好眠先生(床垫品牌)

问题:月均投放额在3-5万,ROI 5.8,转化成本居高不下,亏损严重。

解法:暂停通投 → 2 周内高频测素材 → 找到“体验对比”类内容 → 每条投300元测试 → 放量。

结果:千川投放提升到10W/月,整体ROI 提到15,GMV翻了四到五倍。

04

结语

能穿越周期的,始终是那些坚守产品品质、用真诚打动人心的商家。

流量的尽头,是人心的回头。

在职业化的时代,你能给平台的“答案”,决定了平台会给你的“流量”。

而这个答案,不是喊出来的,是测出来的!

如果这篇文章数据好的话,下一篇咱们聊聊全域推广的底层逻辑和实操方法!